Unvergesslicher Theaterabend im Speichertheater

Lehrertheater des AKG Bensheim führte am 25, 26 und 28 März „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt auf.

Rezension von Hans Schuller

Wow! Was war das für ein Abend! Kühnste Erwartungen wurden übertroffen! Und wenn jemand im Vorfeld des Auftritts leise Zweifel an der schauspielerischen Leistung der Lehrerinnen und Lehrer des AKG Bensheim hatte, sie wurden schon nach wenigen Spielminuten beseitigt und durch ein Gefühl der Zuversicht und des Staunens ersetzt. Aus Staunen wurde schnell Bewunderung und aus Bewunderung erwuchs Respekt. Der sehr lang anhaltende Beifall am Schluss war der laute Beweis dafür. Mehrmals mussten die Akteure auf die Bühne zurückkehren, um ihren Applaus entgegenzunehmen.

Doch der Reihe nach:

Zu den naiv-optimistischen, aber nachhaltigen Prozessen, welche die Aufklärung in Gang setzte, gehört die Vorstellung von der Vernunft als moralische Ordnungsmacht, die Menschen aus den Zwängen der feudalen Kastensysteme befreit, zusätzlich wahre, also verallgemeinerbare Handlungsmaximen etabliert und den Menschen auf den Pfad der Selbstverbesserung setzt, wo er täglich einer Gesellschaftsform entgegenrobbt, in der er seine wahre (individuelle) Bestimmung findet, verantwortungsbewusst handelt und somit die Idee der Freiheit etabliert.

Den Romantikern war das bekanntlich zu mühselig; sie ersetzten harte Arbeit an sich selbst durch gepflegten Müßiggang und unterschiedlichen Realitätsfluchtmechanismen, welche die unvollkommene Wirklichkeit mit Hilfe der Phantasie als dem treibenden ästhetischen Prinzip in eine erträgliche Form brachte – sie nannten es Poetisierung-, jedoch in der Spätphase dieser ästhetisch motivierten geistig-akrobatischen Übungsform einsehen mussten, dass die Rückkehr in die empirische Wirklichkeit nicht immer möglich ist und der Wahnsinn als übersteigerte Form des Herumphantasierens oft Ursache für tödliche Ausgänge wurde.

Der Realismus dämpfte den Optimismus der Aufklärung erneut und betonte die Macht der Zwänge, die vor allem in Gestalt von übermächtigen Trieben wie Ehrgeiz, Machtbesessenheit, Gier usw , die aber auch in Form feudaler Kastensysteme auftrat, die ihre Standesprivilegien nicht für philosophische Vorstellungen einer gerechten Welt für alle aufgeben wollten.

Dürrenmatt ist ein Virtuose der dramatischen Kunst des 20. Jahrhunderts, der wundervoll auf der Klaviatur der geistesgeschichtlichen Vergangenheit spielt, deren Motive er geschickt einsetzt und die optimistische (naive) Erwartungshaltung der Aufklärung und der darauf anschließenden Klassik mit ihrem allgemeinen Streben nach moralischer, sozialer und geistiger Vollkommenheit und der daraus resultierenden Verantwortung für die Gattung Mensch im Allgemeinen ernüchternd deklassiert. (Für optimistische, heilsgeschichtlich anmutende Zukunftsvisionen sind die politische Kaste und die Techniknerds aus dem Silicon Valley übriggeblieben…). In diese eher pessimistische (realistische?) Tradition gescheiterter Rettungsaktionen (!) reiht sich auch das Drama „Die Physiker“ ein, das der Autor witzigerweise eine „Komödie“ nennt. Da es mittlerweile nicht mehr so häufig bis kaum auf den Bühnen der Republik gespielt wird, überraschte die Wahl umso mehr und machte neugierig.

Die Handlung der „Physiker“ in Kürze: Genialer Physiker macht eine grausame Entdeckung, die das Potential hat, die Menschheit auszuradieren. Weil er die Welt retten möchte (der naive Träumer, unter Weltrettung geht bekanntlich seit geraumer Zeit gar nichts mehr), täuscht er geschickt Wahnsinn vor und begibt sich in eine Heilanstalt, wo er hofft, sein Leben weiterhin in einer Umgebung „angenehmer Entfremdung“ unentdeckt weiterführen zu können. Leider sind ihm die Geheimdienste der beiden Großmächte schon längst auf den Fersen, weil sie die Möglichkeiten zur Weltherrschaft (das realistische Handlungsmotiv) dieser Entdeckung erkannt haben und sie Möbius deshalb abluchsen wollen. Sie übersehen aber, dass es auch andere Interessenten an der Weltherrschaft gibt, die unentdeckt im Hintergrund agieren und in Gestalt der institutionellen Ordnungshüter auftreten (verkehrte Welt). Diese haben schon längst ihre Vorkehrungen getroffen und geschickt das so geschützte und ersehnte Gut unter ihre Kontrolle gebracht, was das Opfer Möbius‘ obsolet macht. Außerdem weiß er nichts davon (das ist lustig! Und komisch zugleich) und als er es erkennt, ist es zu spät (das ist tragisch). Die institutionellen Ordnungshüter leben in Freiheit ihren Wahnsinn aus, während die Vernünftigen ihren „Wahnsinn“ in der Heilanstalt ohne Aussicht auf Befreiung weiter pflegen dürfen. Das Opfer von Möbius ist somit sinnlos und erfüllt keinen Zweck. Die Aktion Weltrettung endet im somit im Desaster. Tröstlich zu wissen ist vielleicht der subtile Hinweis Dürrenmatts bezüglich des Schicksal Hochbegabter: sie können auch als Mörder ihr Leben in Luxussanatorien weiterhin genießen und ihren musischen Marotten nachgehen.

Spätestens mit diesem Werk versetzt Dürrenmatt dem optimistischen intellektuellen Treiben der Aufklärung den Todesstoß. Am Ende eines universalen Zukunftsentwurfs steht nicht etwa eine glorreiche Zukunft, sondern ein unerwartet harter Aufprall. Das Gegenmotiv formuliert er in seinen 21 Punkten zu den Physikern, wo es unter anderem heißt: „Die Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat“. Und weiterhin formuliert er: „Die schlimmstmögliche Wendung ist nicht vorhersehbar, sie tritt durch Zufall ein…die der Dramatiker möglichst wirksam einsetzt, um das sichtbar zu machen“. Dürrenmatt verarbeitet gleich mehrere Motive, um seine dramatischen Grundideen sichtbar zu machen. Da wäre die Illusion der Planbarkeit der Zukunft, das Streben nach der Weltherrschaft, die Welt als Irrenhaus, der / die Verrückte als Lenker und Leiter bürgerlicher Institutionen, die Idee der Sinnlosigkeit des Opfers in Gestalt der moralisch motivierten Selbstaufgabe, die unsichtbare Macht der Fremdbestimmung, der unerwartet eintretende Zufall, das Missionieren als sinngebende Kraft…der Zuschauer sollte die Frage selbst beantworten, welche der genannten Motive in welchem Ausmaß Aktualitätscharakter besitzen, und die Gewichtung persönlich vornehmen.

Mit anderen Worten: die unzähligen Rettungsversuche der gefährdeten Erde oder Menschheit werden nicht unbedingt erfolgreicher, wenn man sich selbst für die Sache „opfert“. Die Wirklichkeit ist zu komplex, als dass auch der genialste Physiker der Welt die rettende Übersicht darüber entwickeln könnte, um die notwendigen und schützenden Maßnahmen wirksam einzuführen. Ein entscheidender, aber relevanter Rest an Unübersichtlichkeit bleibt immer übrig (es kann auch die Liebe einer Krankenschwester sein), der den Eintritt der erwarteten Ergebnisse wirksam verhindert und die naiven Erwartungen bezüglich der heilenden Zukunft enttäuscht. Dieses Schicksal steht auch Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd bevor, auch wenn dieser Handlungsstrang nicht weiterverfolgt wird und werden muss…Leider können diese Einsichten nur durch die Kunst erfolgreich vermittelt werden, aber die gehört bekanntlich nicht zu den politischen Ratgebern der Zeit.

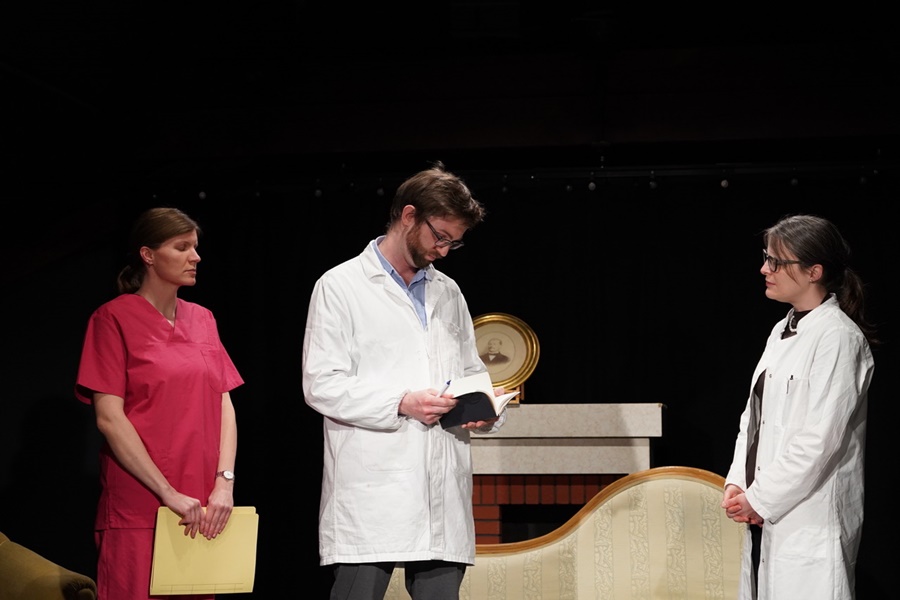

Das Spiel der Lehrer des AKG Bensheim sorgte für drei ausverkaufte Abende und Begeisterung auf den Rängen. Lehrerkollegen, Schüler, Eltern und Freunde verfolgten gebannt das Geschehen auf der Bühne, das (wann hatten diese Leute, die sich sonst dauernd über Arbeitsüberlastung beschweren, Zeit, dieses Stück zu inszenieren?) unverstellt und mit wenigen Requisiten dynamisch auf die Bühne gebracht wurde. Man merkte es den Kolleginnen und Kollegen richtig an, dass sie Spaß hatten („Riesenspaß“ nach eigenem Bekunden). Sie gingen in ihren Rollen förmlich auf und genossen es sichtlich, mal eine andere Rolle, als die des Lehrers im Klassenzimmer nach eigenem Drehbuch und in Eigenregie oder dem Drehbuch übergeordneter Stellen zu spielen. Dementsprechend glücklich und gelöst wirkten sie auch alle. Der so selbst auferlegte Zwang zum Spiel wirkte befreiend auf die Akteure und erzeugte die gelöste Stimmung, welche die düstere Thematik des Stückes wegwehte und die die drei Abende so erfolgreich machte. Das Lob, das sie anschließend von vielen Seiten entgegennahmen, verunsicherte sie ein wenig, vielleicht auch deshalb, weil sie nicht damit gerechnet hatten, so viel Zuspruch zu erhalten.

Frau Iris Hochstein spielte gleich zwei Rollen and bewies eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit innerhalb der situativen Begrenzung, denen man als Schauspielerin in einer solchen Konstellation ausgesetzt ist. Daniel Glanzner setzte sich effektvoll als Blocher und Herr Rose in Szene, wobei sein sehnsuchtsvoller Blick und sein sparsames Bewegungsrepertoire den Rollen die wahrscheinlich auch vom Autor intentionierten Konturen verlieh. Simon Sander half seine beeindruckende physische Statur die Rolle des Oberpflegers authentisch zu besetzten, während seine Erfahrung bei der Feuerwehr wohl auch seine Interpretation von Sievers als Chef der Werkpolizei geholfen haben könnten. Mit lauter Stimme und bestimmenden Gesten verlieh er der Rolle das nötige Gewicht. Fiona Sander spielte die Schwester Monika und den Pfleger Murillo. Beide Rollen schienen ihr auf den Leib geschnitten, denn sie konnte sowohl als frisch Verliebte als auch als Pflegerin überzeugen. Für ihren Ausflug in das Reich der Liebe musste sie am Ende büßen. Frau Sarah Süss überraschte mit einer neuen Seite, die sie im Alltag erfolgreich verbergen kann: der Gier nach Weltherrschaft. Das Blitzen in den Augen, die boshafte Entschlossenheit, aber auch die am Anfang gespielte Harmlosigkeit und das vorgetäuschte Verantwortungsgehabe passten gut zu der Rolle, die sie spielte. …Herr Serdani spielte den Physiker Möbius. Seine Interpretation der Rolle entsprach voll und ganz den Anforderungen an eine Rolle, die In -sich -Gekehrtheit, Zerstreutheit, Verantwortungsgefühl, Verschwiegenheit und doppeltes Spiel vorgibt. Man sah ihm die Last an, die er angesichts der aufgenommenen Verantwortung trug, und die Enttäuschung, die sich breit machte, als er die Sinnlosigkeit seines Handelns erkannte. Florian Krumb und Johannes Süss besetzten Newton und Einstein. Ihren Hang zum Theoretisieren brachten sie gekonnt auf die Bretter, wobei der Wettbewerb der Systeme vielleicht noch gnadenloser und entschlossener hätte sichtbar gemacht werden sollen. Das nachgespielte Duell in der Tradition feudaler Großgrundbesitzer war nur ein highlight ihres Spiels. Und last but not least soll auch das Spiel von Herrn Dr. Treubert Zimmermann lobend erwähnt werden, welcher als Inspektor Voß die wohl dankbarste Rolle übernahm, weil sie nah am „Aufklärungsgeschehen“ in der Schule liegt und somit das nötige Repertoire für die Rolle liefert. Prüfender Blick, Sachlichkeit im Umgang mit Problemen, ohne sich emotional zu stark zu belasten, eine ruhige Ausdrucksweise und Respekt vor Autoritäten wurden überzeugend rübergebracht. Der effektvoll eingestreute ironische Unterton und das Kostüm, das an einen englischen Aristokraten im Urlaub erinnerte, ergänzten das überzeugende Spiel auf passende Weise. Insgesamt überzeugte die Laienspieltruppe und nährte die Hoffnung im nächsten Jahr wieder aufzutreten.

Das Publikum applaudierte begeistert, und das zu recht. Somit kehren wir zum ersten Absatz zurück!